Arden las redes. Posverdad y poscensura y el nuevo mundo virtual.

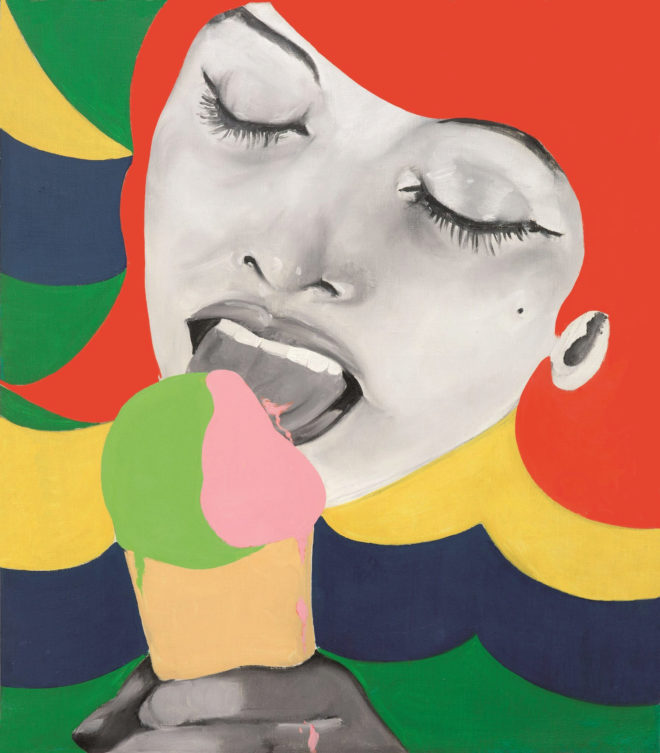

Facebook censuró ‘Ice Cream’ (1964), de Evelyne Axell, por «demasiado sugerente».

Juan Soto Ivers, autor del libro Arden las redes, sostiene que el clima de irritación constante y masiva en las redes sociales ha generado un nuevo tipo de censura que aplica sus prohibiciones de manera orgánica, imprevisible y caótica. Los usuarios participamos de todas las polémicas empujados por la sed del reconocimiento, mareados por la sobreinformación y confundidos por el relativismo de la verdad, mientas que determinadas voces desaparecen por miedo a la humillación. Lo que parecía la conquista total de la libertad de expresión ha hecho que una parte de la ciudadanía se revuelva, incómoda.

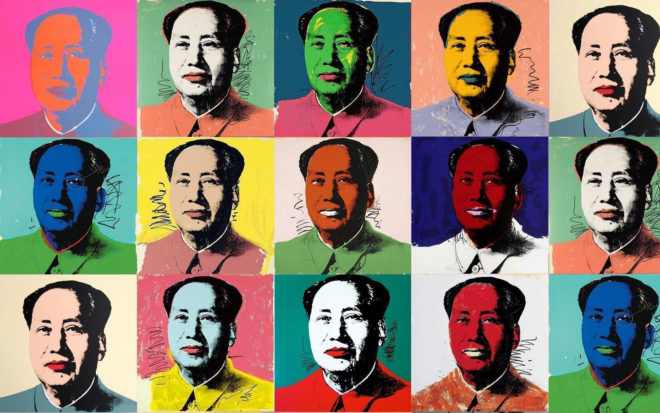

China prohibió una exposición de Mao, de Andy Warhol, por considerarlos «irrespetuosos».

Juan Soto Ivars es columnista en El Confidencial. Autor de varias novelas, entre ellas Ajedrez para un detective novato y Siberia , así como del ensayo Un abuelo rojo y otro abuelo facha. Ha publicado reportajes y artículos en muchos medios, entre ellos Papel, El Mundo, Tentaciones, Vice o la revista Tiempo.

Esta es la presentación del libro

Presentación

George Orwell escribió que «si la mayoría de la gente está interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión, incluso si las leyes la persiguen». Sin retorcer sus palabras, se puede extraer la conclusión inversa: si la mayoría de la gente deja de estar interesada en la libertad de expresión, dejará de haber libertad de expresión, incluso aunque las leyes la permitan. Esta es la idea central del libro que el lector tiene entre las manos.

Nunca habíamos disfrutado de unos medios tan accesibles para comunicarnos ni de una libertad de expresión tan extendida, pero de repente empezó a molestarnos. El precio de la libertad en tiempos de internet fue sumergirnos en el torrente incesante y virulento de las opiniones ajenas, y muchas veces encontrábamos esas opiniones muy ofensivas. Nuestra forma de entender el mundo había dejado de refugiarse en las conversaciones privadas y los grupos de amigos. La esfera íntima se convirtió en esfera pública sin que fuéramos conscientes por completo de la dimensión del cambio y, por lo tanto, sin que pudiéramos prever las consecuencias. De pronto estábamos en tensión constante al descubrir lo que pasaba por la cabeza de los demás, que habían sido seres silenciosos con los que nos comunicábamos según las pautas de la cortesía y la vecindad. Luego estalló una crisis y el peso de la actualidad se volvió desmesurado en nuestras vidas. Estábamos permanentemente conectados y no todos sabíamos gestionar los sentimientos que este poder despertaba en nosotros. Las apariciones de la ofensa en la sociedad se multiplicaron. La misma herramienta que nos irritaba nos permitía desahogarnos. Los medios de comunicación en crisis, buscando el clic, expandieron y legitimaron estos sentimientos. La política se volvió sentimental, la economía se volvió sentimental, todo era público, todo manchaba. Las masas descritas por Ortega se habían convertido en protagonistas de algo. Por todas partes florecía una especie nueva: los pajilleros de la indignación.

Yo me había pasado los últimos tres años obsesionado con esta furia cotidiana, fijándome en sus efectos sobre la libertad de expresión. A finales de 2016 este libro estaba encarrilado, pero de pronto me di cuenta de que faltaba algo. Quizá una prueba de fuego. Había intentado describir lo que identifiqué rápidamente como un nuevo tipo de censura: investigué los linchamientos digitales, perseguí a las víctimas y a los verdugos, observé cuáles eran las reacciones del poder frente al jaleo constante de las redes, y las conclusiones encajaban como las piezas del Tetris. Todo parecía indicar que, aunque no se hable de ello más que de manera dispersa, en artículos elocuentes pero aislados, la libertad de expresión se había encontrado con una amenaza concreta y peligrosa en internet. En mis notas empecé a referirme al fenómeno como «poscensura».

Llevaba mucho leído cuando empezaron a asomar nuevas teorías que cogían el testigo de Zygmunt Bauman y su modernidad líquida para esbozar el concepto de «posverdad», una vuelta de tuerca del relativismo que se había acentuado con internet. Intelectuales tan poco dados al alarmismo como Katharine Viner, directora de The Guardian, relacionaban este fenómeno escurridizo con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el triunfo del Brexit en Reino Unido. La crisis de credibilidad de los medios de comunicación había alumbrado el nacimiento de nuevos diarios dedicados a la mentira y la difamación, y su mensaje se adaptó muy bien al estado de ánimo de las redes sociales. Por todas partes aparecían individuos voceando su visión del mundo, llamando farsantes o estúpidos a quienes se la discutieran, exigiendo que se censurase a quienes manifestaban una opinión incómoda para ellos, a los que atribuían etiquetas disuasorias como «machista», «fascista» o «buenista», sinónimos de «traidor».

Mis intuiciones y devaneos sobre la poscensura encontraron puntos de referencia, anclajes que me permitieron ir más lejos. Pasaron por mi mesa de trabajo cientos de artículos y decenas de libros, llamé a puertas extrañas y mantuve conversaciones con desconocidos. Todo me conducía a la misma conclusión, y fue ahí cuando empecé a preocuparme. Siempre que estoy convencido de que tengo razón temo haber dedicado demasiados recursos a responder a una pregunta sin sentido. A medida que cerraba la teoría de la poscensura, las palabras de Karl Popper se volvían cada vez más incómodas en mi cabeza:

Debo enseñarme a mí mismo a desconfiar de ese peligroso sentimiento o convencimiento intuitivo de que soy yo quien tiene razón. Debo desconfiar de ese sentimiento por poderoso que pueda ser. De hecho, cuanto más poderoso sea, más debo recelar de él, porque cuanto más poderoso sea, mayor será el peligro de que pueda engañarme a mí mismo; y, con ello, el peligro de que pueda convertirme en un fanático intolerante.

¿Y si mi deseo de acertar había manipulado mis investigaciones? ¿Y si mi certeza era producto de esa ofuscación que identificamos enseguida en los apóstoles de las teorías conspiranoicas? Como he dicho, todo partía de una sensación: que estamos constantemente envueltos en un estado de irritación y de censura, y que los medios lo legitiman. Mi duda se refería al adverbio «constantemente». Cuando aprendemos una palabra que no conocíamos, empezamos a oírla por todas partes. La atención es muy traicionera: puede hacernos creer que un hecho irrelevante es importante, o que varios hechos aislados están relacionados. Dispuesto a echarlo todo por tierra, durante noviembre de 2016 abrí todos los días al azar un par de medios españoles y copié los titulares del tipo de noticias en que se apoya todo cuanto había escrito. Si eran muchísimas, podría enviar el libro a mi editor. Si el número me resultaba decepcionante, eso querría decir que me había dejado llevar por la ofuscación. Que había impuesto mi visión del mundo a la realidad, ignorando las pruebas en contra.

La lista de noticias sobre la ofensa en noviembre se recoge en el apéndice (página 255) porque no quiero entorpecer la lectura. Su contenido carece del más mínimo interés, pero demuestra un hecho insólito: durante el mes de noviembre de 2016 hubo al menos 34 polémicas en las redes sociales relacionadas con el escándalo y la ofensa colectivos; todas ellas llegaron a los medios de comunicación más importantes de nuestro país, y todas daban voz a quienes querían que otros se callasen o se arrepintieran de haber expresado algo públicamente.

Noviembre no había sido un mes inusual. Terminé el libro sin desconectar la antena, y a inicios de diciembre se sucedieron sin parar episodios parecidos. Un grupo de estudiantes de bachillerato escribió una petición en Change.org para que Telecinco censurase una serie biográfica sobre Ramón Serrano Suñer. Consideraban que era una apología del franquismo, y 48.000 personas la firmaron. Un día antes, 200.000 habían firmado otra petición exigiendo que se prohibiera la canción de un artista de reguetón, cuya letra era machista. Al mismo tiempo llegaba a la prensa la noticia de que un grupo de mujeres de León se habían organizado para exigir que el Centro Cultural Niemeyer cancelase la invitación a Arturo Pérez-Reverte, pues consideraban que el autor es machista. Mientras tanto, decenas de miles de personas celebraban el fracaso en taquilla de la última película de Fernando Trueba, La reina de España, que habían instado a boicotear porque el cineasta, un año y medio antes, había dicho que no se sentía español. A los cómicos de Mongolia trataron de impedirles la representación de su musical. En esta ocasión, quienes querían censurar eran católicos.

El mismo fenómeno se repite todos los meses con igual intensidad, y no es exclusivo de España sino que ocurre lo mismo en Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Elena Ramírez, la directora de Seix Barral, explicó en Facebook que la librería Barnes & Noble de Nueva York y algunos medios de comunicación notificaron a la autora de una novela que «se negaban a adquirir copias o reseñar el libro si lo titulaba finalmente tal y como figuraba en las galeradas recibidas». El título incluía la palabra bullet («bala»), considerada políticamente incorrecta en un país donde los supermercados venden armas con total impunidad. «Ofende la palabra y no el objeto que representa», reflexionaba Ramírez, que había decidido restituir el título original de la novela para la edición española. El asunto tampoco era un hecho aislado, como supe más tarde: en 1997, el equipo de la NBA Washington Bullets pasó a llamarse Washington Wizards. Por algún extraño motivo, los asesinatos a sangre fría y los tiroteos en lugares públicos no descendieron después de este heroico maquillaje léxico-deportivo, de la misma forma que el racismo y la xenofobia estadounidenses se mantuvieron intactos durante tres décadas y media de corrección política en torno a las minorías.

Ni las noticias que recopilé ni las que he resumido después cuentan gran cosa, pero en conjunto dicen algo sobre nuestra época. Cada noticia remite a centenares, miles o decenas de miles de tuits, lo que significa que durante unas horas, todos los días, auténticas multitudes anduvieron persiguiendo al pecador o la pecadora de turno, a quien otros defendían con igual beligerancia. Husmeé cada escándalo y pasaron por la pantalla de mi ordenador comentarios sentenciosos, insultos brutales, acusaciones categóricas, preguntas retóricas, discusiones sin sentido y también artículos firmados por insignes intelectuales y comunicadores; una minoría tomaba partido por el protagonista y una mayoría estaba en contra de él.

Otro ejemplo: Elvira Lindo entrevistó a Pedro Almodóvar en Nueva York. En The New Yorker le dedicaban al reportaje las páginas centrales, y en El País, bajo la entrevista de Lindo, abrieron los comentarios a los lectores. Almodóvar defendía a Trueba del boicot que había sufrido, y Elvira comentaba descorazonada:

Hay ahí más de mil personas insultándole: Que si se ha hecho millonario por las subvenciones. Que si se ha llevado el dinero al extranjero. Que si tiene la culpa de una violación en El último tango. Que si Trueba tiene un ojo de monstruo. Que si lo que quiere es seguir viviendo del cuento. Que es una mierda de pijo progre. Que le cierra el paso a la gente joven. Que sus películas son una puta mierda. Que si ya basta de dar por culo con la tolerancia en los ochenta. Que ya está bien de que estemos manteniendo a estos jetas con nuestro dinero.

Y así, así todo. Me entristece mucho. Mucho.

Puede que se haga usted un par de preguntas: ¿qué importancia tiene lo que digan unos cuantos miles, incluso decenas de miles de usuarios de las redes sociales para un país de cuarenta y cinco millones de habitantes?; ¿qué más dan todas esas polémicas cuando tenemos problemas graves sobre los que la discusión en las redes sociales pasa de puntillas o de refilón? Un hombre llamado Sebastián Navarrete se hacía la misma pregunta en la sección de cartas al director de El País:

¿Por qué cualquier burrada que se le ocurra escribir a un imbécil en una red social se eleva a la categoría de noticia hasta el punto de dedicar a difundir estos exabruptos minutos y minutos de informativos y otros programas de televisión y radio? ¿Acaso no es así como el provocador consigue su objetivo? A lo mejor convendría no distraer nuestra atención y dedicar ese tiempo a informarnos de otros asuntos que sí nos afectan a todos.[2]

Otro lector lo expresaría un par de meses después con más gracia todavía:

Ayer se me cayó un vaso de cristal y se rompió. Lo cuento aquí porque, como hay tanta gente que lo cuenta todo por Twitter y demás redes sociales, he pensado que también podría interesar a los lectores de este periódico. Hoy se me ha caído un vaso de cristal, y después he tenido que recogerlo.[3]

Las mismas preguntas, explícitas e implícitas, me habían llevado a pensar tanto sobre el fenómeno que he llamado «poscensura». Mi respuesta es que la hiperconexión de las sociedades democráticas nos ha sumido en una guerra intransigente de puntos de vista, en una batalla cultural de batallones líquidos, a los que uno se adscribe sin más compromiso que la necesidad de que el grupo le dé la razón, y que un nuevo tipo de prensa sensacionalista promociona y legitima estos sentimientos exacerbados, de forma que el debate racional es prácticamente imposible en el entorno de las redes sociales. Estas se han convertido en un canal por el que la ofensa corre libremente hasta infectar a los periódicos, la radio y la televisión. Las masas se levantan en grupos que exigen, según lo que afecta a sus sensibilidades, recortar la libertad de expresión. El proceso nos hace a todos menos libres por miedo a que una multitud de desconocidos venga a decirnos que somos malas personas. A medida que la ofensa se vuelve libre, el pensamiento se acobarda.

Polémica a polémica, tuit a tuit, nos hemos visto envueltos en el clima censor sobre el que me voy a extender en las siguientes páginas. La concepción clásica de la censura requería un poder totalitario y unas leyes que la sustentasen, pero lo que llamo «poscensura» es un fenómeno desordenado de silenciamiento en medio del ruido que provoca la libertad.